En la medianoche del 11 de junio de 1940, Italia declaró la guerra a Francia. Era algo que ya se intuía desde tiempo atrás, a despecho de cierto malestar alemán (Hitler consideraba más efectivo al país transalpino como un aliado no beligerante y temía que se estropeasen sus negociaciones de paz con franceses y británicos), porque Mussolini había dejado clara su voluntad de alcanzar «la hegemonía política en las regiones mediterránea, danubiana y balcánica«, rememorando la antigua gloria del Imperio Romano. Consecuentemente, ordenó la invasión del país vecino en lo que ha pasado a la Historia como la Batalla de los Alpes.

En realidad, esa postura obedecía a un concepto diez años anterior, inspirado en la doctrina germana del Lebensraum (espacio vital) para afrontar el exceso de población y de paso satisfacer las demandas territoriales que el régimen fascista hacía sobre la zona de influencia italiana en el Mediterráneo. Ésta abarcaba «desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Estrecho de Ormuz», en palabras del Duce, descomedidas pero refrendadas por los diputados italianos que a finales de noviembre de 1938 jalearon en el parlamento: «¡Niza, Córcega, Saboya, Túnez, Yibuti y Malta!», a las que enseguida se añadieron Córcega, Albania, Túnez, Tesino (el cantón suizo más meridional, de cultura italiana).

Eso requería incorporar también Malta y Chipre, consideradas los barrotes británicos -vigilados desde Gibraltar y Suez -de una prisión que constreñía a los italianos. Cabe explicar que Italia ya controlaba el Dodecaneso desde 1912, año en que también se apoderó de Libia -dándole Mussolini un fuerte impulso a la colonización al subir al poder-; que en 1935 invadió Abisinia desde sus colonias de Eritrea y Somalia, fundando el África Oriental Italiana -a la que se esperaba unir con sus dominios norteafricanos-; y que asimismo ocupó Albania en la primavera de 1939.

Sus apetencias, en fin, se extendían a Austria, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Dalmacia y Grecia como estados clientelares, traspasando los límites de una esfera de influencia que el Tratado de Sèvres de 1919 había situado en el sur de Anatolia. En 1938, tras firmar los Acuerdos de Múnich con Alemania, Reino Unido y Francia, ésta última empezó a recibir reclamaciones de Mussolini: zona franca en Yibuti, condominio en Túnez, participación en el Canal de Suez, protección a la cultura italiana de Córcega… En París vieron con recelo todo aquello y lo rechazaron, temiendo que Italia terminara haciéndose con ello.

La facilidad con que cayó Albania -tres días- y la firma en mayo de 1939 del Pacto de Acero con Hitler, allanaron una determinación que se vio reforzada con la invasión alemana de Polonia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. El hecho de que el hundimiento de la Línea Maginot y la apurada retirada aliada en Dunkerque ofrecieran unas perspectivas bélicas inmejorables, decidieron al Duce a ordenar la intervención contra el país vecino, aprovechando que éste se hallaba a punto de colapsar (el gobierno huyó de París y se trasladó a Burdeos), en lo que inicialmente se concebía como una guerra paralela a la otra (y a ésta se la preveía corta, visto el imparable avance alemán).

El rey Vittorio Emanuele III tenía una visión más prudente hacia el poder germano y los mandos de las fuerzas armadas italianas (los mariscales Badoglio y Balbo más los jefes de estado mayor, los generales Graziani y Pricolo, y el almirante Cavagnari) se manifestaron en contra porque consideraban al ejército italiano insuficiente y mal equipado, habiendo incluso tenido que recurrir a Alemania para el suministro de carbón (su proveedor hasta entonces, Reino Unido, lo había cancelado). Asimismo, al intento congraciador de Roosevelt se sumaba la advertencia de Churchill de que Reino Unido seguiría combatiendo en cualquier circunstancia.

Pero toda objeción resultó inútil y el gobierno decretó la entrada extraoficial en la Segunda Guerra Mundial, dispuesto a obtener su tajada del caos reinante e instaurar el Novum Imperium Romanum. Fue Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores y yerno de Mussolini, quien entregó la declaración al embajador francés André François-Poncet a medianoche del 10 de junio; al día siguiente, el Duce dio uno de sus célebres discursos desde el balcón del Palazzo Venezia de Roma, anunciando la nueva y explicando a la multitud congregada que el objetivo sólo era ampliar las fronteras marítimas nacionales.

El gobierno francés, incapaz de atender dos frentes al mismo tiempo, no reaccionó y se limitó a evacuar a los vecinos de la ciudad más cercana a la frontera, Menton, destruyendo luego las carreteras y vías ferroviarias, así como ordenando controlar a todos los ciudadanos de origen italiano. Éstos eran muy numerosos, unos 800.000, la mayoría procedentes de los valles alpinos por el pasado común que habían supuesto para la historia de ese litoral el Reino de Cerdeña y el Ducado de Saboya. De hecho, el inicio de las hostilidades afectó negativamente sobre todo a los numerosos pastores transhumantes que tenian sus rebaños en la zona y tuvieron que ser desalojados, como les pasó también a los agricultores.

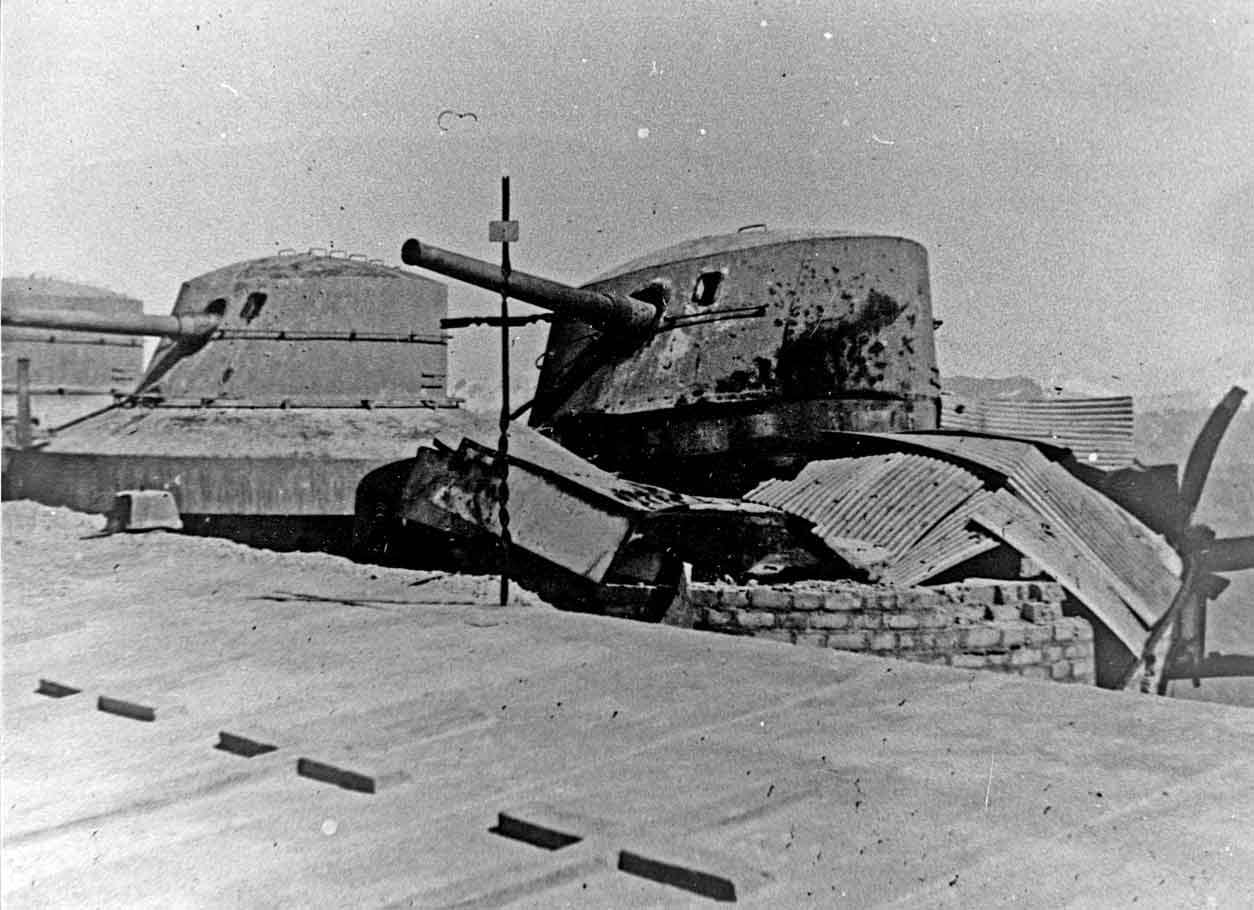

Y es que el teatro bélico inmediato eran los Alpes occidentales, desde el monte Dolent hasta el mar de Liguria; una cadena montañosa con varios macizos difíciles de atravesar -a menudo cubiertos de nieve-, aunque con algunos pasos transitables. La parte francesa estaba tachonada de bastiones fortificados, la mayoría construidos en el siglo XIX y por tanto obsoletos, ya que los trabajos de modernización con hormigón se habían visto interrumpidos por la Primera Guerra Mundial y aunque se reanudaron luego, aún estaban sin concluir. Del lado italiano estaba la Muralla Alpina (que tenía tramos occidental y oriental) y otras fortificaciones igualmente anticuadas por falta de presupuesto.

Sobre el terreno, la ofensiva fue dirigida por el hijo del rey, el príncipe Humberto de Saboya, aunque estaba supeditado a Rodolfo Graziani, jefe del estado mayor que, como hemos visto, y a pesar de ser un fascista convencido, no creía en ella y actuó siempre pensando en justificarse ante el previsible fracaso final. En primer lugar se encontró con una contradicción, ya que, hasta entonces, el plan italiano para los Alpes era meramente defensivo y no se había diseñado ninguno para sustituirlo; la artillería incluso se había colocado a retaguardia para disparar sobre territorio propio en defensa ante una hipotética invasión enemiga y las instrucciones eran vagas e imprecisas, condicionando la línea de actuación a las circunstancias.

En segundo lugar, la experiencia bélica de Graziani se limitaba a las guerras coloniales, desconociendo el terreno que ahora debía ocupar. En tercero, pese a reunir en el valle del Po 22 divisiones (unos 300.000 hombres y 3.000 cañones), las tropas carecían de motivación y adiestramiento específicos, de manera que, según cálculos, sólo un tercio estaban en condiciones de luchar de forma inmediata. Tampoco se las había dotado de equipamiento adecuado para alta montaña y estaban escasas tanto de vehículos motorizados como de sistemas de comunicaciones. No llevaban sartenes para preparar comidas calientes y tenían que usar las máscaras antigás para poder respirar en medio de las ventiscas.

Ante esto, Francia tenía desplegado al 6º Ejército, formado por once divisiones de las que seis eran de montaña más otras tropas auxiliares que sumaban medio millón de efectivos. Ahora bien, buena parte de ellos tuvieron que ir siendo retirados progresivamente para enviarlos a contener a los alemanes, de manera que al final apenas quedaron más de 100.000, a los que se sumaron unos 80.000 reservistas, inútiles por edad y falta de armas. El mando del Armée des Alpes recaía en el general René Olry, ayudado por los generales Magnien y Montagne, que al menos supieron imbuir a sus soldados una fuerte moral para defender su país.

Más aún, aprovechando el mal tiempo de los primeros días, fueron los franceses los que se adelantaron en dar el primer golpe, apoderándose del Paso de Galisia tras un breve tiroteo en el que se registró la primera baja mortal italiana de la guerra. Se repitieron pequeñas escaramuzas en otros puntos, pero París rechazó la idea británica de un bombardeo aéreo contra los talleres aeronáuticos de Milán porque todavía tenía la esperanza de que la invasión no fuera más que una bravata de Mussolini. Churchill no lo veía así y ordenó un raid sobre Turín y el puerto de Génova, que pese a resultar fallido dejó en evidencia la debilidad defensiva italiana: el fuego antiaéreo fue ineficaz, no despegó ningún caza interceptor y ni siquiera se apagaron las luces urbanas.

Por su parte, la Regia Aeronautica se estrenó bombardeando Malta primero y Túnez después antes de hacer otro tanto con los aeródromos alpinos franceses y otros puntos de la costa mediterránea gala. Y la Armée de l’Air también realizó ataques contra Caliagri, Trápani y Palermo, siendo contestados con el bombardeo de Córcega y Marsella. A lo largo de las dos semanas siguientes se produjeron más raids y enfrentamientos en el aire entre aviones italianos y galos. Todas estas operaciones, tanto las de un bando como las del otro, tuvieron como elemento común el haber causado muertos pero muy escasos daños materiales en sus objetivos.

Las oleadas de la aviación italiana en los Alpes fueron el prólogo -bastante decepcionante en resultados- de la intervención de la infantería, azuzada por Mussolini después de otra humillación: la inoperancia defensiva en Génova ante los cañonazos de una escuadra francesa compuesta por cuatro cruceros y once destructores. De hecho, el Duce impuso su decisión al reticente Badoglio indicándole que se trataba ya de una cuestión política, no sólo militar, y los soldados italianos pisaron suelo francés el día 16, uno antes de que Pétain -sustituto del dimitido primer ministro Reynaud- se rindiera a Hitler.

La confusión se desató en el gobierno italiano, que no sabía si eso suponía el fin de la guerra, por lo que se dictaron órdenes contradictorias, unas para detener la ofensiva en los Alpes y otras para continuarla. El 18 de junio Mussolini se reunió en Múnich con el Führer, quien no accedió a entregarle la flota francesa, advirtiéndole además de que sus reclamaciones sobre Niza, Córcega y Túnez constituían un estorbo para las negociaciones de paz pero se le reconocerían si se apoderaba de esos sitios ya, pues Francia debía firmar el armisticio no sólo con Alemania sino también con Italia.

Por tanto, el Duce mandó reanudar las operaciones el día 21, creyendo que las líneas enemigas colapsarían ante la situación del país. Con Marsella como objetivo general, y las ciudades de Menton y Albertville como objetivos inmediatos, las divisiones italianas cruzaron por algunos pasos y atacaron, obteniendo pobres resultados por la mala meteorología -un temporal de nieve- y la defensa numantina de Fort du Truc y Fort de Vulmis: en cuatro días únicamente capturaron algunas aldeas en el sector Piccolo San Bernardo.

En el sector Moncenisio-Bardonecchia-Monginevro el objetivo era Modane, considerada la puerta de Chambery y por ello muy fortificada. Los Camisas Negras, con una fulminante y agotadora marcha por el Mont Cenis, se hicieron por sopresa con Lanslebourg y Lanslevillard. Sin embargo, los blindados italianos fueron acribillados por la artillería francesa, quedando la carretera bloqueada y sufriendo los hombres congelaciones. Se consiguieron tomar algunas localidades y reductos más, pero en general la posición italiana resultaba peligrosamente expuesta y apenas había penetrado un puñado de kilómetros.

Otros batallones de Camisas Negras chocaron con las tropas alpinas galas en el sector Germanasca-Pellice, siendo frenado su avance e incluso viéndose obligados a retroceder. Preparaban un contraataque para el día 25, pero no tuvieron tiempo de aplicarlo al alcanzarse un armisticio. Entretanto, el choque más duro se libró en un duelo a cañonazos en el que las baterías del fuerte italiano de Chaberton, que no había tenido tiempo de terminar sus obras de modernización con hormigón, quedó reducido a ruinas por los morteros galos, aunque también intervinieron morteros del rival instalados en la capturada Briançon.

En la parte meridional del frente, considerada por los galos la más vulnerable y por tanto la más fortificada, los italianos fracasaron debido a que desconocían esas labores de refuerzo, quedando atascados y habiéndoles sido imposible pasar por las montañas su artillería y vehículos a motor a causa de la adversa meteorología. El resultado fue una penetración de kilómetros baldíos y un único éxito: la conquista de Menton. Peor aún fue en los valles de Maira y Stura, donde el fuego francés y un terreno impracticable, que una vez más impidió disponer de artillería, frustró los ataques y apenas se avanzó unos centenares de metros.

Decíamos antes que la parte más al sur era la más delicada, pero también la mejor defendida. Los italianos se encontraron con los mismos problemas limitadores que en otros sitios y en el sector Val Roja-Gessi no pudieron avanzar, por lo que la última esperanza para Mussolini era apoderarse de Niza. Para ello trató de dilatar al máximo las negociaciones de paz; el general Gambara hasta inició un desembarco anfibio en Cap Martin con lanchas fuera-borda. Sin embargo, también la mar se confabuló en su contra y ante el riesgo de naufragio tuvo que desistir.

El resultado de los cuatro días de combate transcurridos desde el principio de la ofensiva fue que los franceses apenas habían cedido en unos pocos puntos de su primera línea, la de avanzada, quedando las dos siguientes (resistencia y retaguardia) intactas. No hubo tiempo para más. Tras firmar el armisticio con Berlín, el canciller francés Paul Badoin escribió al papa solicitando su mediación para hacer lo mismo con Roma y, al hacerse público, se organizó una reunión en Múnich en la que los italianos presentaron sus condiciones, previamente acordadas con Hitler.

Dichas condiciones incluían: la desmovilización del ejército francés; entrega de su armamento; paso franco a cualquier punto estratégico en el país o colonias considerado necesario para mantener el orden; ocupación del sur de Francia hasta la línea del Ródano; ocupación de Córcega, Túnez, Constantina (en Argelia) y Somalia Francesa; ocupación de las bases militares marítimas de Orán, Argel y Casablanca, con posibilidad de entrar en Beirut; garantizar la integridad de los transportes y suministros, así como entrega del material ferroviario de la zona ocupada; renuncia a la alianza con los británicos y retirada de las fuerzas de éstos de Francia y su colonias; y, por último, entrega de las flotas naval y aérea.

Hitler eliminó esto último de la lista, sabiendo que los franceses no lo aceptarían nunca. De hecho, aquel memorándum resultaba irreal y pretencioso teniendo en cuenta cómo había transcurrido la batalla de los Alpes, por eso también el propio Mussolini redujo sus aspiraciones territoriales a lo ocupado en esa campaña, eliminando todas las demás -incluso la entrega de exiliados políticos italianos- entendiendo la incapacidad de sus fuerzas para sostener una guerra de mayor duración. Por eso no pudo dilatar más el tiempo en la vana espera de la caída de Niza y terminó por estampar su firma el 25 de junio; irónicamente, su cesión le valió ganarse las loas galas, que le tildaron de conciliador.

La Línea Alpina quedó desmilitarizada en un radio de cincuenta kilómetros e Italia se adueñaba de algo menos un millar de kilómetros cuadrados, de los que lo más importante era Menton. También obtuvo concesiones comerciales y económicas en Yibuti, así como la desmilitarización de varias bases navales francesas (Toulon, Bizerta, Ajaccio y Orán). No obstante, Mussolini quedó decepcionado con su ejército, obviamente incapaz de afrontar una guerra larga, y lo mismo pasó con la opinión pública, a la que tuvo que presentar al adversario como mucho más fuerte de lo que realmente era.

Para los italianos, el coste de tan pobres resultados -tanto que se habla de victoria defensiva de Francia- fue de 631 muertos, 616 desaparecidos y 2.631 heridos y congelados; para los franceses, 20 muertos, 84 heridos, 150 desaparecidos y 155 prisioneros, según fuentes italianas (37 muertos y 62 heridos, según las galas).

Peor fue el constatar la deficiente preparación y equipamiento militares de las fuerzas armadas de Italia, así como sus carencias en el orden estratégico. Ya lo había dejado claro Von Clausewitz en una ocasión: «Atacar Francia desde los Alpes sería como intentar levantar un rifle sujetando la punta de la bayoneta».